ネットで商品を購入したあと、「もっと安く買えたかも」「やっぱり別の商品にすればよかったかな」とモヤモヤした経験はありませんか?

自分の選択にふと迷いが生まれる、それは誰にでも起こる自然な心理現象で、「認知的不協和」と呼ばれます。

こうした不安を放置すると、ユーザーは購入後に後悔を感じ、場合によってはキャンセルや返品、さらにはブランドへの不信感にもつながりかねません。

しかし、それをやさしく和らげる方法があります。

それが、マイクロコピー。Webやアプリの中にある、ほんの短い“ひと言”の力です。

この記事では、認知的不協和がユーザーに与える影響と、それをマイクロコピーでどう解消できるかを、実例を交えてわかりやすく紹介していきます。

目次

認知的不協和とは?

認知的不協和とは、ひとことで言えば「自分の判断や行動に対する不安」から生じる心理的なズレのことです。

心理学者レオン・フェスティンガーが提唱したこの概念は、私たちが日々の生活で感じるモヤモヤの正体を説明してくれます。

たとえば、ある商品を購入したあと、他のサイトで同じ商品が安く売られているのを見つけたとき。「買ってよかったはず」という思いと、「失敗したかも」という感情がぶつかり、不快な違和感が生まれます。

これがまさに、認知的不協和です。

特にECやSaaS、オンラインサービスなど、選択肢が多く比較が容易な環境では、この不安が起きやすくなります。

金額が大きい商品や、他人の目が気になるようなサービスであればなおさらです。

もしこの状態を放置すれば、ユーザーはサービスから離れ、再購入や継続にもつながりにくくなります。

だからこそ、ユーザーが「自分の選択に納得できる状態」をつくることが、UXやマーケティングにおいて非常に重要なのです。

マーケティングに活用できる11個の行動経済学をこちらの記事でも解説しています。ぜひご覧ください。

マイクロコピーとは?

マイクロコピーとは、Webサイトやアプリの中にある短い文章のことです。

ボタンのラベル、エラーメッセージ、フォームの補足文、購入後のメッセージなど、ユーザーの行動に寄り添う一文を指します。

たとえば「今すぐ購入」「あと◯個で送料無料」「登録はいつでもキャンセル可能」などです。

こうした文言は目立たないようでいて、ユーザーの不安をやわらげ、行動を後押しする重要な役割を果たしています。

マイクロコピーは単なる操作説明ではなく、「安心して進めるかどうか」を決める最後のひと押しです。そしてそれは、購入後の不安、つまり認知的不協和にも強く作用するのです。

もっとマイクロコピーのことが知りたい方のために、無料のメール講座をご用意しています。たった2文字の変化で売上を1.5倍にした方法を解説したマイクロコピー攻略ガイドも無料でダウンロードできます。

認知的不協和を解消するマイクロコピーの活用法

マイクロコピーは、購入や登録の“前”だけでなく、“後”にも効果を発揮します。

ここでは、認知的不協和をやわらげるために活用できる3つのアプローチをご紹介しましょう。

①「損失回避」に訴える

人は「得をすること」より「損をしたくないこと」に強く反応します(プロスペクト理論)。

認知的不協和の多くは、「もっと良い選択があったかもしれない」という“損失感”から生まれます。

そこで、以下のようなマイクロコピーが効果的です。

- 「あと3個で在庫終了。今ならまだ間に合います」

- 「30日間返品保証つき。迷っても大丈夫」

- 「今だけ送料無料。次回は対象外になる可能性があります」

こうした言葉は、「急いでよかった」と思わせ、選択に対する納得感を高めます。

②自己肯定感を支える

人は自分の選択を正当化したいという欲求を持っています。しかし、他の選択肢が魅力的に見えてきたとき、迷いが生じます。

そのときに次のようなコピーを目にすれば、「自分の選択は間違っていなかった」と思いやすくなるのです。

- 「この商品は、今月1,200人が購入しています」

- 「満足度94%。多くのお客様に選ばれています」

- 「あなたの選択は間違っていません」

数字や第三者の声を添えることで、自己判断に安心が生まれます。

③信頼を補強する

選んだことへの自信だけでなく、商品やサービスそのものに対する信頼性も、認知的不協和の有無に影響します。

そのため、以下のようなメッセージも重要です。

- 「レビュー4.8の高評価商品」

- 「創業20年、サポート体制も充実」

- 「何かあればすぐに返金対応いたします」

こうした情報は、選んだあとに湧きがちな「大丈夫だったかな?」という気持ちを自然に打ち消してくれます。

実際に使用されるマイクロコピーの事例

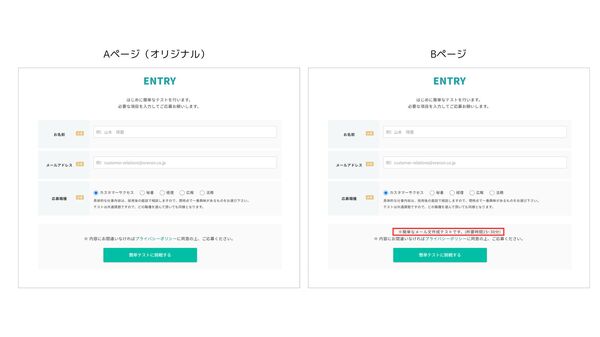

実例①:応募ボタン上の一文でCVR+29.8%

株式会社オレコンの採用ページでは、応募ボタンのすぐ上に「簡単なメール文作成テストです(所要時間15〜30分)」という一文を追加しました。

たった1行の追加だけで、応募完了率が29.8%改善されました。

「どんな内容か分からない」という応募者の不安に対し、マイクロコピーで事前に説明することで心理的ハードルを下げた好例です。

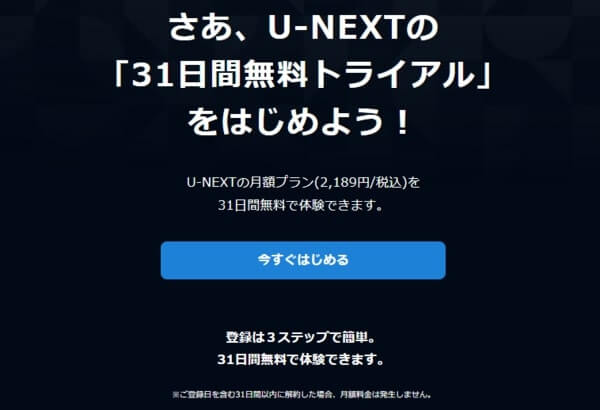

実例②:U-NEXT–無料トライアルの不安を取り除くコピー

U-NEXTでは、無料トライアル登録画面に次のような文言を配置しています。

引用:U-NEXT

- 「登録は3ステップで簡単。」

- 「31日間無料で体験できます。」

- 「※ご登録日を含む31日間以内に解約した場合、月額料金は発生しません。」

これにより、登録にまつわる手続きの煩雑さや思わぬ課金の不安を事前に払拭し、離脱率を抑制しています。

これらの事例に共通しているのは、ユーザーの「不安が芽生えるタイミング」を見逃さず、そこで先回りして安心させる言葉を提示していることです。

ほんの一文であっても、それがユーザーの心をほぐし、「進んでよかった」という納得感を生み出します。

まとめ

マイクロコピーは、派手な演出ではなく、ユーザーの小さな迷いに寄り添う静かな仕掛けです。

選択後のちょっとした不安や後悔、つまり認知的不協和に対して、「大丈夫ですよ」とそっと伝えるその一文が、体験を大きく変えることがあります。

まずは、ユーザーがつまずきやすい場所を洗い出してみましょう。

フォーム、カート、購入ボタン、確認画面…。そこに、安心や信頼、納得を与えるコピーを添えてみてください。

そして可能であれば、A/Bテストやユーザーテストでその効果を測ってみましょう。言葉は、意外なほど大きな結果をもたらします。

選択肢が多すぎる今の時代に、「これでよかった」と思ってもらえる体験を設計する鍵は、スペックではなく“言葉”かもしれません。

あなたのサービスが、誰かの確かな選択になるように、まずは、そのひと言から始めてみてください。

たった5分で売上が1.5倍になったノウハウを学べるマイクロコピー攻略ガイドを無料でダウンロードできます。

↓ ↓ ↓

参考:Sprocket