たった2文字変えるだけであなたのサイトの売上UPを実現!

セミナー参加で売上を支える9大特典プレゼント!

▶︎5分で売上を1.5倍にしたライティング技術を学ぶ

はじめに

デザインに関する無数の記事や書籍は、実際のユーザーのためにデザインすることの重要性を強調しています。

ユーザー中心設計のコンセプトは、ユーザーを最優先に考え、ユーザーに満足してもらえる製品をデザインすることに根ざしています。

これがすべて間違っていると言ったらどうしますか?

これは一般的に受け入れられている製品設計のアプローチと矛盾するため、信じてもらえないかもしれません。

しかし、この見解を裏付ける決定的な根拠が3つあります。

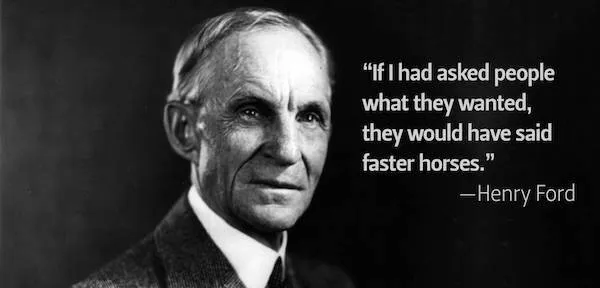

1. ユーザーは必ずしも自分が何を必要としているのか知っているわけではない

ユーザーは自分の問題点を説明できますが、最適な解決策を明確に表現するのは容易ではありません。

ユーザーからのフィードバックだけに頼ると、画期的なイノベーションではなく、漸進的な改善に終わってしまう可能性があります。

自動車会社フォード・モーターの創設者、ヘンリー・フォードの有名な言葉にこうあります。

「みんなに何が欲しいか尋ねたら、もっと速い馬が欲しいと答えただろうね。」

ユーザーの好みだけに基づいてデザインすると、創造性の可能性も制限されてしまいます。

真のイノベーションは、ニーズに応えるだけでなく、ニーズを予測することから生まれます。

歴史上最高の音楽プロデューサーの一人、リック・ルービンは、アンダーソン・クーパーとのインタビューでこの考えを完璧に要約しています。

「観客は最後だ。聴衆を喜ばせることを目的とするなら、あなたは自分の仕事をしていないことになる。」

2.ユーザーはデザイナーではない

ユーザーは自分が何を求めているのか分かっていないからといって、ユーザーからのフィードバックを完全に無視していいわけではありません。

ユーザーからのフィードバックはデザインプロセスにおける重要なインプットとして扱うべきですが、ユーザーには効果的なデザインソリューションを生み出す専門知識がないことを忘れないでください。

デザイナーとしてのあなたの仕事は、ユーザーの行動、ビジネス目標、技術的な制約を統合してシームレスなエクスペリエンスを実現することです。

3.ユーザーは慣れによって偏見を持つ可能性がある

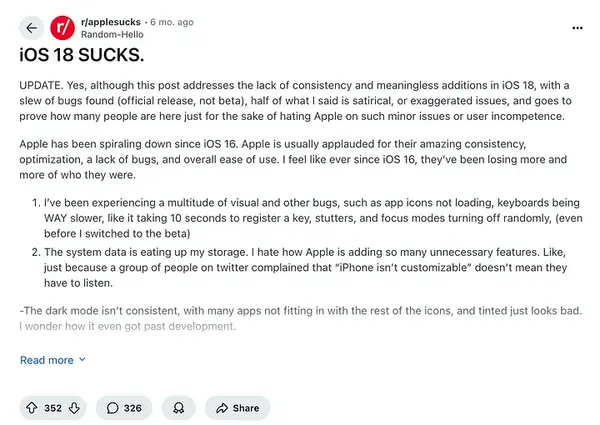

デザインが革新的なソリューションを提示した場合、リリース後の最初のフィードバックは中立的または否定的なものになります。

これは、人々が変化を好まないためです。

あらゆる変更は混乱と認識され、特にユーザー環境に大きな影響を与える場合はなおさらです。

ユーザーは、再設計された製品や新製品の使い方を習得するために、余分な時間を費やす必要があります。

だからこそ、製品の大幅な再設計をする大企業は、ユーザーからの初期的な中立的または否定的な反応に備えているのです。

Apple社が提供するオペレーションシステム iOS 18 の再設計に対するユーザーの反応 (Reddit経由)

iOS 18にユーザーからの不満続出

iOS 18はバグの多さやUIの一貫性の欠如、不要な機能の追加などに批判が集まっています。

特にカスタマイズ性の強化やコントロールセンターの変更が不評で、「Appleらしさ」が失われつつあるとの声も。

好評なのは懐中電灯の操作性と計算機アプリの進化のみ、という意見も見られます。

ユーザーは、すでに知っているものを好む傾向があります。

ユーザーの好みだけに頼っていては、現状を打破するような革新的なソリューションを導入することは決してできないでしょう。

ユーザーの好みだけに頼ったデザインは、創造的な可能性が限られたデザインです。

真のイノベーションは、ニーズに応えるだけでなく、ニーズを予測することから生まれます。

まだ存在しないものをどうデザインするかに関心がある方は、以下の記事もご覧ください。

では、代わりに何をすべきか?

ユーザーを念頭に置いたデザインは不可欠ですが、やみくもにユーザー中心にデザインすると、平凡な製品になりかねません。

重要なのは、ユーザーのニーズを理解し、期待を超える体験を生み出すことです。

• ユーザーの欲求ではなく、ニーズに基づいて設計しましょう。

ユーザーが何を望んでいるのかをただ尋ねるのではなく、根本的な問題を特定しましょう。

• リサーチとデータに基づく洞察を活用しましょう。

フィードバックだけに頼るのではなく、パターンと行動を理解しましょう。

• ユーザーニーズとビジネスおよび技術的な制約のバランスを取りましょう。

優れた製品は、ユーザーのニーズに応えるだけでなく、ビジネスの成功ももたらします。

いかがでしたでしょうか?

ユーザーの声=正解と思い込むと、かえって製品の魅力や革新性を損なうこともあります。

本当に成果につながるUI改善には、ユーザー視点だけでなく“行動を引き出す仕掛け”が欠かせません。

実際に成果が出たマイクロコピーの事例や、今すぐ使える設計のコツを無料で学べるマイクロコピー設計ガイドをご用意しました。

フォームやCTA改善にお悩みの方は、ぜひご活用ください。